眼科

診療内容・特色

午前中は一般外来、午後は主に蛍光造影眼底撮影(FAG)、斜視弱視外来、視野検査等の特殊検査や、

網膜光凝固、霰粒腫などの治療を行っております。

なお、当院ではコンタクトレンズの取り扱いはしておりません。ご了承ください。

対象疾患

糖尿病網膜症・白内障、緑内障・斜視・屈折異常など

医師紹介

|

氏名 | 村田 和子 むらた かずこ |

|---|---|---|

| 役職 | 医長 | |

| 専門分野 | 眼科全般 | |

| 学会資格 | 眼科専門医 | |

| コメント | 安心して受診いただけるよう、わかりやすく、丁寧な診療に努めています。 気になる目の症状はどうぞご相談ください。 入院や手術が必要な場合は連携施設への紹介となります。 |

| 松崎 純子 | 卒業年:昭和41年 |

|---|

視能訓練士

当院は常勤の視能訓練士が2名在籍しており、視力検査や眼圧検査の他に、視野検査、眼鏡検査、色覚検査、

OCT(眼底三次元画像解析)撮影、蛍光造影眼底撮影等を行っております。

また、子供さんの検査、斜視・弱視検査、弱視訓練は午後に行っております。

(検査は予約制です)

眼科で行っている検査

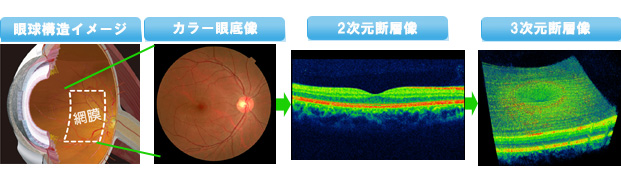

OCT(眼底三次元画像解析)

OCTは、網膜の断層画像(わかりやすく言うと「眼球の断面図」)を撮影する検査です。

近赤外線を照射して非接触・非侵襲で撮像できますので心配もありません。従来の診察や眼底検査だけではできなかった網膜の断面の観察ができるようになり、網膜疾患、黄斑部病変の診断が今までより更に把握しやすくなりました。

OCTの断層画像から、網膜のむくみ、出血の範囲および深さ、視神経の状態を正確に診断できるようになり、病気の発見、治療方針の決定、治療効果の観察が効果的にできるようになりました。

「撮影できる断層画像」

・黄斑部・網膜の断層画像

OCT検査を必要とする代表的な疾患としましては、加齢黄斑変性症、黄斑浮腫、黄斑円孔、黄斑上膜、網膜剥離、糖尿病性網膜症などがあります。物を見るのに大事な黄斑部および網膜の疾患を発見したり、わずかな変化を確認するのに、非常に有効な画像を撮影することができます。

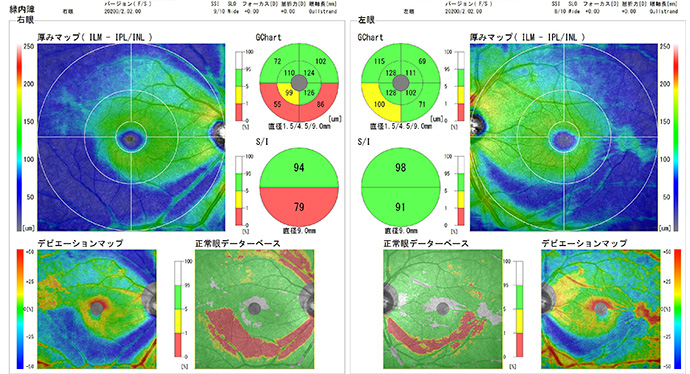

・視神経線維層の断層画像

眼の奥の視神経繊維層の厚さや視神経乳頭の陥没の程度を測定することができます。緑内障の早期発見や経過観察にも有効です。視神経障害が始まっていても通常の視野検査では発見できない早期の緑内障を発見することも可能になりました。定期的に検査を行うことで、緑内障の進行を観察することができます。

「検査方法」

検査を行う際は、専用の台に顎を乗せ、機械内部の光を見ていただくだけです。検査は片眼ずつ行いますが、散瞳をする必要も無く、解析時間を入れても10分程度で終了します。また、40歳以上の20人に1人は緑内障という調査結果がありますが、緑内障にはこのOCTと視野検査を組み合わせて検査することにより、早期診断や経過観察にも役立ちます。医師の診察にて、必要と診断された場合に検査を行います。

視野検査

視野検査とは、まっすぐ前方を見ている時に、上下左右前方、どの位の範囲が見えているかを調べる検査です。

ちなみに正常な人では、片目につき上方に60度、下方に75度、鼻側に60度、耳側に100度という広い視野を持っています。通常人は両眼で物を見ているので、片方の眼を隠さないと自分の眼の視野に異常があるかどうかはわかりにくく、視神経の障害や緑内障などの眼疾患では、片方の眼が障害されたり左右の眼の障害の程度が違うこともあります。したがって、左右別々に視野検査しなくては、異常があるかどうかはわかりません。

検査方法

片方の眼を眼帯で隠して行います。検査中は正面の固視点をじっと見ていることが大切です。眼を動かして光指標を探してはいけません。正面を見て、光指標が分かった時にブザーを押します。

視野検査の種類は2種類あります

| 1)動的視野検査 | 辺の見えない領域(視野範囲外)から中心に向って、光が移動してくるのが分かったらボタンを押します。この検査は大きな半球状の機械を使用して行います。検査時間は両眼で30~40分です。 |

|---|---|

| 2)静的視野検査 | いろいろな明るさの小さな指標を確認した時にボタンを押します。コンピュータを使い、データベースと比較する検査です。通常、半球状の機械を使用します。検査時間は両眼で20~30分です。 |

動的視野検査(ゴールドマン視野計)

静的視野検査(ハンフリーフィールドアナライザー)

・視野検査の対象となる病気

緑内障、網膜・黄斑疾患、頭部・視神経疾患(脳腫瘍、脳梗塞など)、心因性視力障害、原因不明の視力・

視野障害

また、40歳以上の20人に1人は緑内障という調査結果がありますが、緑内障にはこの視野検査とOCTを組み合わせて検査することにより、早期診断や経過観察にも役立ちます。医師の診察にて、必要と診断された場合に検査を行います。

お子さんの眼について

小児特有とされる眼症状を中心に診察・検査・治療を行い、弱視・斜視・近視・遠視・色覚異常・はやり目・ものもらいなどを診療いたします。最も多く見られるのは、近視、遠視、乱視などの屈折異常、それによる弱視、または内斜視、外斜視などの眼位異常です。小児は視機能発達の重要な時期です。最も重要なことは、早期発見、早期治療であり、治療開始時期が早ければ早いほど、良好な治療結果が得られます。

弱視

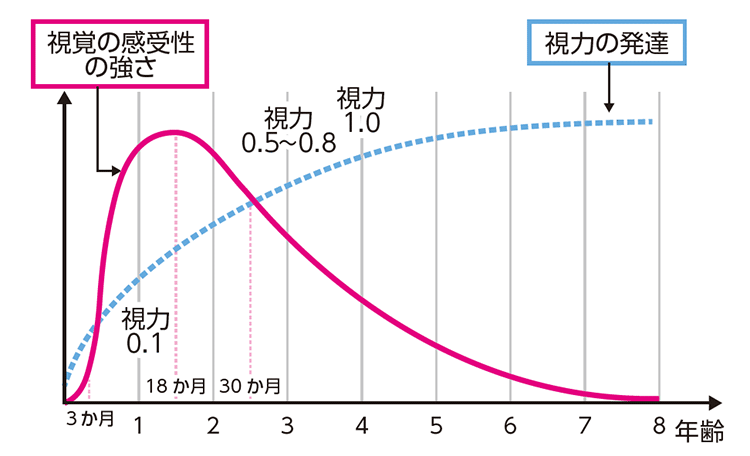

新生児の視力は、まだ明暗がわかる程度で、ものを見分ける力はありません。成長と共に、周囲の視覚的な刺激によって、視力が発達していきます。このように子どもの視力が発達する時期を『感受性期』と呼び、生後1か月から始まり、18か月頃にピークに減衰していき、8歳頃まで続くとされています。3歳の頃には0.8~1.0程度、6歳になると1.0~1.2程度の視力になると言われています。この時期に視力の発達が何らかの原因で阻害されると、眼鏡やコンタクトレンズを使用しても、視力が出ないことがあります。これを『弱視』といいます。裸眼視力は0.1だけど、眼鏡などをすれば1.0になる、という場合は弱視とは言いません。

弱視の状態であっても、感受性期のうちに気づいて、眼科を受診することができれば、視機能の発達を促せるようになります。乳幼児健診をしっかり受けているのであれば、遅くとも3歳時健診までに気づくことが大半です。もちろん3歳を待つことなく、保護者の方から見て、お子さまに眼の異常がみられると感じるようであれば、速やかにご来院ください。

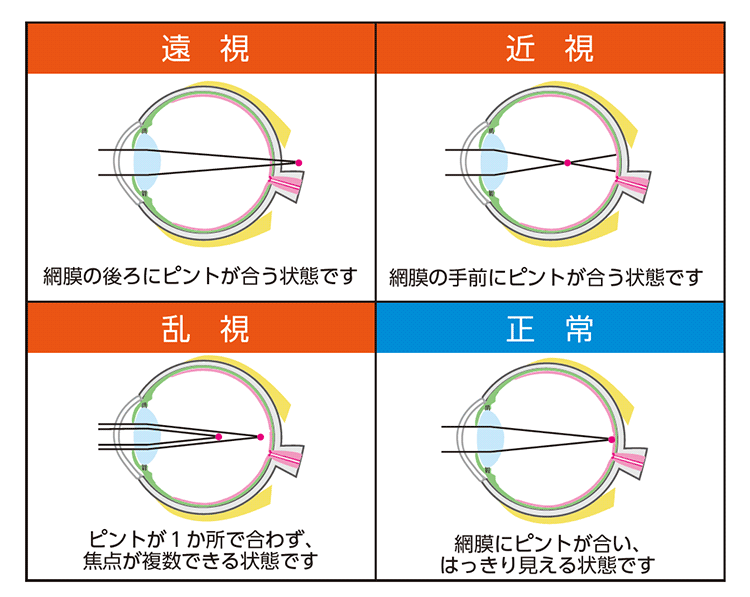

弱視の原因

生まれた時点から3歳くらいまでの間に、強度の遠視・近視・乱視で、網膜にピントが合わない(屈折異常)、左右の屈折度数の差が大きいために、良いほうの目でしか物を見ない(不同視)、片方の目の位置がずれていたり(斜視)、片方の目のまぶたが下がったままだったり(眼瞼下垂)、黒目の中心部が濁っていたり(角膜混濁や白内障)、といった場合などに弱視は起こってきます。

弱視の治療

原因によって治療方法は異なります。弱視の原因をつきとめて、原因病がある場合はそれを治療しながら、見ることをトレーニングしていくことが弱視の治療です。

眼鏡

眼鏡を装用しハッキリと見えることで刺激を受け、視力の発達を促します。一旦視力が発達すれば、弱視の状態に戻ることはほとんどありません。子どもの屈折異常は成長に伴い変化するため、定期的に検査を受けて眼鏡の度数を調整することが必要です。(この時、正確な屈折度数を調べる為、目薬を使い検査を行うことがあります。)眼鏡を選ぶ際にはフレームのサイズや素材、かけ心地の快適さなどを考慮しましょう。また、9歳未満の子どもの弱視治療に用いる眼鏡は、保険が適用されることがあります。

遮閉訓練

両目の視力差が大きい場合は眼鏡を作るだけでなく、同時に遮閉訓練を行います。遮閉訓練は視力が良い目にアイパッチを装着し、弱視の目でものを見る訓練をする方法です。(アイパッチを嫌がる子どもには、好きなシールを貼ったり、好きなキャラクターを描いたりするなど工夫することがお勧めです。)

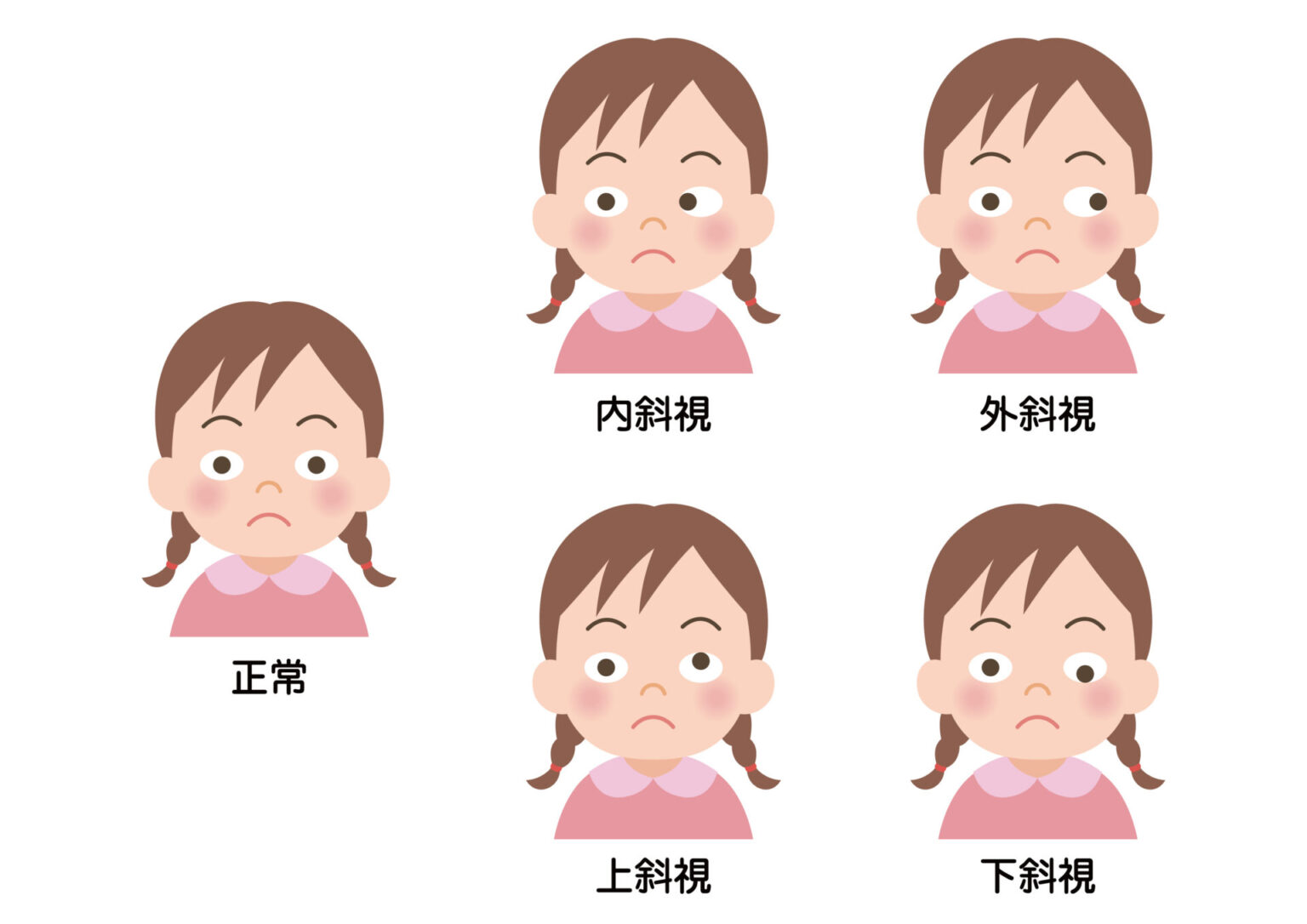

斜視

何か物を見るときに、通常は両方の視線は同じ方向を向きます。片目の視線が対象から逸れている状態を『斜視』と言います。斜視は、視線のずれる方向によって、内斜視、外斜視、上・下斜視などに、分けられます。

斜視を放置すると、両目で見た情報を脳で一つにする機能である両眼視の発達が阻害され、立体的にものを見る能力が育たなくなるため、早期治療が重要です。また、斜視の子どもには弱視を併発している場合があり、更に頭を傾けてしまう頭位異常が起こることもあるため、放置せずに治療する必要があります。成人の場合は、生活習慣病や、頭部外傷、頭蓋内疾患などが原因で斜視が起こり、一つのものが二重に見える複視が発生することもあります。

治療

子どもの場合、眼鏡での屈折異常の治療や視能訓練を行うことで改善することがあります。一方、成人の場合はプリズムレンズを用いた眼鏡により複視や、眼精疲労を軽減させます。ただし、眼鏡や視能訓練による改善が難しい場合には、手術が必要となる場合があります。